日本を代表する経営学者で世界的に著名な野中郁次郎・一橋大学名誉教授と、荒木光弥・国際開発ジャーナル社主幹との誌上対談。

国際協力の在り方を考察し、途上国の組織開発と人材育成に尽力してきた野中氏と、国際協力の進むべき道標を求めてきた荒木氏との対談には、示唆に富む提言が多々含まれている。

野中 郁次郎(のなか・いくじろう)(写真左)

1935年東京都生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。カリフォルニア大学バークレー校経営大学院にてPh.D.取得。現在、一橋大学名誉教授。知識創造理論を世界に広めたナレッジマネジメントの権威。主な著書に『失敗の本質』(共著、ダイヤモンド社)、”TheWise Company”(共著、Oxford University Press、邦訳『ワイズカンパニー』)、『野性の経営』(共著:KADOKAWA)など多数

荒木 光弥(あらき・みつや)(写真右)

株式会社国際開発ジャーナル社顧問・主幹。55年以上にわたって主にアジアを中心に数十カ国の開発途上国を取材し、政府の調査団に参加しながら日本のODAの現実を直視してきた。1987年7月外務大臣表彰。99年7月JICA国際協力功労者表彰。2016年5月旭日小綬章受章。主な著書は『途上国援助 歴史の証言 シリーズ』(国際開発ジャーナル社)、『国際協力の戦後史』(東洋経済新報社、2020年10月)など

戦略の本質とは

荒木:先生の最近の共著書である『知徳国家のリーダーシップ』(日本経済新聞出版)の中で、「戦略とは物語である」という一言に共感を覚えた。長年にわたって「戦略の本質」を研究されてきた野中先生に、いろいろと興味深いお話をお伺いしたい。

荒木:私自身は、過去にタイの「モンクット王工科大学」と、ケニアの「ジョモ・ケニヤッタ農工大学」の二つのプロジェクトの物語を書いた経験がある。両プロジェクトとも、幾多の困難に直面する中で、関係者が苦悩や葛藤を重ねつつ、人と人との信頼関係を基に、新たな道を切り拓き成功裏に導いた物語である。そこには、「人を介した国際協力」の醍醐味があり、キーパーソンに照準を合わせて書いたものだ。

野中:これまでの経営学の戦略論は、経済学がベースになっている。元来、社会科学の中で一番サイエンスに近いのが経済学であり、その経済学に大きな影響を受けた経営学でも、伝統的に「戦略」というと、分析を重視する傾向にある。数量化された科学的な視点や分析的な戦略論といったものが、今日まで支配的であった。徹底してサイエンスに近づくために、極力、客観化、数値化しようとするわけだ。

野中:ここ数十年の間に、オーバー・アナリシス(過剰分析)、オーバー・プランニング(過剰計画)、オーバー・コンプライアンス(過剰規制)の動きが加速し、形式論理が重視され、人間が本来もつ創造力や活力を劣化させる要因となっていた。私は、この状況を打開するためには、もっとダイナミックで人間くさい戦略論が必要だと考えている。

野中:それを「戦略の人間化」という意味の「ヒューマナイジング・ストラテジー」と呼んでいる。ヒューマナイジング・ストラテジーとは、「共通善」を掲げ、その実現を志向する人間の「生き方」であり、未来創造の「物語り(ナラティブ)*」 として表現される。

野中:国際協力機構(JICA)の協力事業現場は開発途上地域にあり、プロジェクト運営において、多様な関係者と長期にわたって業務を推進する。数値化されたデータに基づく一般論は、当てはまらない。個別の「現場・現物・現実」の状況を捉え、どうすべきか悩み葛藤し、状況に応じて、柔軟かつ臨機応変に対応できる人材が必要とされる。

野中:従って、JICA 職員には何よりもまず、現場で感じることが肝要だ。「考える前に感じる」のだ。最終的には数値化したりモデル化して集合知にしないと、モノはできず、目的は達成できないが、最初から数値や理論ありきではなく、「現場・現物・現実」に共鳴・共振・共感するただ中から、本質を洞察し、普遍化させていくことが重要なのである。そのために、関係者間での徹底した議論を通して、プロジェクトの意味や価値、つまり事業の本質を追究することが求められる。

野中:「いま・ここ」を共有する現場での直接経験こそが「共感」の基盤となり、集合的な知識創造プロセスを促進する。これは、JICA の現場主義の理念とも共鳴するものと考えている。同時に、何のためにこの現場に入って、仕事をするのかという自分たちの存在目的(パーパス)を絶えず問いかけ続けることも重要になる。

物語を語り継ぐとは

ジョモ・ケニヤッタ農工大学正門

荒木:開発途上国を相手にする国際協力の仕事は、幾多の困難に遭遇する。野中先生は、組織が一体となって動くための戦略は、「物語を語り継ぐことにある」と述べておられる。

野中:組織には、暗黙知を共有し、共感できる場が必要であり、対話、実践、反省を徹底できるのが、現状に安住せず自己変革できる強い組織である。そして戦略は、ワクワクするプロット(筋書き)と文脈に応じてどう行動すべきか示されるスクリプト(行動規範)で構成される物語りが必要だ。この物語りは、変化する現実のただ中でオープンエンドに共に紡いでいくべきものである。

荒木:最近は、国際協力についても語り継ぐべき物語が徐々に増えており、関係者は「物語を伝える」ことの重要性に気づき始めていると思われる。

野中:それは、大変重要なポイントだ。歴史とは、事実の羅列ではない。どういう未来を描きたいのか、どうしたいのか、それはなぜかという意味を伴う創作が入る。

野中:ただ、それは、実践されなければ意味がない。絵を描くことが上手な人はいるが、実践なくして真の発展にはつながらない。全身全霊を注いで取り組まなければ実現できない。私は、組織を構成する全てのメンバーが実践知のリーダーシップを発揮すべきだと考えている。

荒木:先生のご指摘には同感だ。いろんな絵を描いても、ほとばしる情熱がないと、物事を動かすことはできない。きれいな絵を描き、美しい説明はできても、内発的なものに動かされないと、腑に落ちるほどの納得感は得られない。

野中:同時に、イノベーションは政治プロセスなので、何のために生きるかという哲学だけでなく、覚悟を伴うコミットメントが不可欠だ。

野中:JICAの現場でも、当事者の自律的なコミットメントを引き出さなければ、成功しない。JICA が引き上げた後でも、持続的に当事者自身が価値創造できるようにする。

荒木:政府開発援助(ODA)の急拡大期には、実施が優先され、膨大な暗黙知、経験知を形式知化することが難しかった。10年前に、過去20年以上かけて協力した「アフリカの大学づくり」を本にした時に、貴重な財産がたくさん残されていることを認識させられた。

野中:現実は、常に混沌としており、挑戦的な仕事を経験することで、実践的知恵が身につく。実践的知恵とは、ある種のバランス能力、判断力とも言い換えることができ、現場の中でタイムリーに最適な判断ができることである。かつて、JICA プロジェクトの「インドネシア・コミュニティ開発プロジェクト」を視察した時に、コミュニティという現場の中に、共感する場を作り、対話をし、知識を言語化するという、コミュニティベースの知識創造が行われていることに感銘を受けた。

野中:JICA は、途上国の人々と共感し、信頼し合いながら一緒に共創する事業の現場を持っている。現場主義の重要性を認識し、こうした強みを、より一層生かしていくべきだと思う。

荒木:ところが、現場に埋没し過ぎると、現場での経験や知識は豊富になるが、そのことが人類社会にとって、また日本にとって、どういう意味があるのか、開発途上国にとってどういう意味をもたらすのか明確に伝えられておらず、理念がおろそかになることがある。そして、原点に立ち返り、もう一度現場から理念を考えようという動きが出てきた。このような経緯で理念を考えるようになってきたことが、援助の歴史の中にある。

真剣勝負の知的コンバット

野中:まさにそうなのだ。我々の直観、主観を客観化し、集合知にしていかないと、真理というか、真善美には到達できない。一人一人が直観する「現場・現物・現実」の本質を洞察し、普遍化するには、真剣勝負による徹底的な「知的コンバット」が必要になる。

野中:現場での経験に共感し、対話を通して本質を直観し、直観した本質をコンセプトに練り上げていくことが重要である。そのプロセスを、開発途上国の人々と共創していくことが、JICAの使命だと思う。

荒木:仰る通りだ。プロジェクト運営を通して、日本の現場と開発途上国の現場、それから日本の研究部門、研究グループと世界の研究グループなど、関わっている人たちを全部パッケージにして見た時、初めて自分たちが何をやっているのか分かってきた。それでJICA の人たちも、自信というか、仕事に対する世界観が広がってきたというのがこれまでの経緯だ。

野中:「知識創造理論」を構築したのは、日本が一番元気で、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と言われていた頃だ。当時、日本におけるイノベーション・プロセスの事例研究を基にした発信を契機として、普及し始めた。

野中:例えば、ホンダの本田宗一郎は、日本人として初めて、米国の自動車殿堂入りを果たした人であるが、デトロイトにある自動車の殿堂には、有名な2枚の写真が飾られている。1枚は、テストコースで地面に這いつくばり、2輪ライダーになりきっている本田宗一郎の姿である。全身全霊で五感を駆使して、エンジンの振動音やガソリンのにおいを感じとろうとしているのだ。

野中:それは、知識創造の根幹といえる「共感」を体現している姿である。もう1枚は、床に座り込んで部下と目線を合わせて、ポンチ絵を描きながら、知的コンバットを行っている写真だ。テストコースという現場で同じ文脈を共体験した部下たちと、激論を交わしている。出てきたアイデアを、ポンチ絵で形にしながら、コンセプトを練磨していっている。

荒木:感じ入るね。援助の世界では、ODA に対する国家的な観点がある。しかし、政府の言う通りにやったら、日本と相手国との関係が悪くなることがある。かつて、JICA 事業現場では、それでいいのかと疑問を抱くことがあっても、政府の方は、現場の意向を軽視して、国際社会に約束した通り、援助量を投入すればいいと実行を迫るのだ。

荒木:他方、実行するJICA 側は、現場の意見を踏まえながら、効果が浸透するように、着実な実施を目指そうとするため、現場と政策当局との間で、さまざまなバトルがあった。最初は政策ありきで、国家にとって何が必要なのか、国益論的には漠然と分かるのだが、現場に行った時は、逆に日本の国益を害するような行動になるという相反にぶつかった。

荒木:私はバトルがあって、発展があると思っていた。バトルを重ねていくうちに、徐々に政府も現場主義に理解を示し、現場主義を尊重するようになってきたが、この一連のバトルも、知的コンバットの一種と言えるかもしれない。

相手の視点に立って考える

野中:「共感」をひもとく重要なポイントは、「ミラーニューロン」という神経細胞が発見されたことである。人間というのは、お互いに行動を観察しているだけで、共感の基となるミラーニューロンのおかげで、身体で共振・共感・共鳴し相手の意図が読めるのだ。

野中:「つまり、「人間には、無意識で相手に共感できる能力がある」という画期的な発見である

荒木:援助の世界でも、共感をすごく大切にしている。本当に共感することがないと、相手の国の人々との間で何事も進まない。相手の国と日本の国、相手の社会と我々の社会との共感が社会を動かしていくものだと思っている。

荒木:援助において重要なことは、プロジェクト運営に当たって、相手側の共感を得るために、いかに努力するかということだ。そのため、相手の立場や考え方、その国の風土、習慣など、いろいろものを含め、より広い視点に立って勉強していかなければいけないと思っている。

野中:繰り返しになるが、共感、つまり「エンパシー」は我々が普通に持っているものだ。他方、「シンパシー」は、同感を意味する言葉だ。「共感」と「同感」は似て非なるものである。共感は相手の視点になりきることだが、同感は第三者の視点から判断・分析した上で、相手に同意することだ。言い換えれば、同感は意識的感情で、共感は無意識的感情なのである。

野中:我々が進化したのは、「人は関係性の中で人となる」ことにあり、「あなたがあって、私がある」という関係は、重要なポイントだ。エンパシーとシンパシーは、両方が必要なのである。厳密に言うと、エンパシーがあってシンパシーにつながるのだ。つまり、無意識の共感が意識化して初めて、次のステップに移っていくのである。

野中:日本人は共感することは得意だが、共感して忖度する危険性もある。忖度したら、イノベーションは決して起こらない。忖度に陥らないためには、先ほど述べた知的コンバットができる関係性が肝になる。忖度や妥協を排除しながら、徹底的に全身全霊で向き合い、本質を集合的に普遍化していくことが問われる。

共通善を追求すること

野中:「ヒューマナイジング・ストラテジー」というのは、共感をベースにした、より人間くさい戦略を意味する。初めに「共感」ありきであるが、そこで悩むということは、生き方にかかってくるわけだ。

野中:より善い生き方のためには、数値だけでは用をなさず、意味や価値を物語るしかないのである。だから、「意味づけ」や「価値づけ」を一緒になって実践していくことが重要だ。主観的な時間軸の中で、「いま・ここ」の判断を行い、変化のただ中で、「より善い」目的を追求することこそ、新しい知恵を生み出していくプロセスなのである。

荒木:JICA プロジェクトにも物語があり、生き方というか、人間的側面に関わりがあるということは同感だ。過去のプロジェクトの足跡をたどりながら、特に主人公を中心として、そこに関わった人々のその時々の心理状況を追跡したことがある。

荒木:プロジェクトの取材で感銘を受けたのは、主人公となるキーパーソンが、最初に関わった時、それから途中で関わった時、最後にそのプロジェクトが完了した後の考え方が、一貫しているということだ。

荒木:具体的な事例としては、「ジョモ・ケニヤッタ農工大学」は、日本がアフリカの地で初めて取り組んだ壮大な大学づくりの物語だ。それは、まさに血のにじむような日本の教育文化のケニアへの移転であったといっても過言ではなく、長年かけて、大きな社会的インパクトがもたらされた日本の協力事業である。

荒木:また、「モンクット王工科大学」は、国際協力の金字塔を打ち立てた素晴らしい日本の協力事業であり、人間の織りなす数々の物語が凝縮されている。このように、プロジェクトを最後まで成し遂げるということは、先生が言われたように、貴重な物語になっている。

野中:「ヒューマナイジング・ストラテジー」の要素は何かと言えば、「共通善」を追求し、共有することが重要だ。我々は何のために存在するのか、最初に「思い」ありき、「生き方」ありきなのだ。

野中:ピーター・ドラッカーの著書『マネジメント』には、3人の石工職人の話がある。「あなたは何をやっているのか?」と聞かれた時に、1人目は「親方の命令でレンガを積んでいる」と答え、2人目は「この仕事は金がいいからやっているのさ」と答える。そして、3人目の職人は「後世に残る大聖堂を作っているんだ。こんな仕事に就けて光栄だよ」と答えた、というものだ。つまり、どんな仕事を行うにも、共通善に向かう存在目的に共感していれば、内発的な動機づけとなるので、意欲も高まるのである。

荒木:成功したプロジェクトを追跡していくと、ものすごく多くの人々の共感を得ている。これは、先生がお話された「共感」が、成功への一つの道しるべとなっているという感じがする。

野中:そうだね。何のために仕事をするのかという前に、何のために生きるのかという話になるので、どんな仕事でも、根底では生き方が関わってくる。生き方が貧困だと、組織自体も貧困になる。

荒木:その通りだ。良いプロジェクトは誰が見ても、相手の国やその地域のためになるが、なぜかこれがその通り評価されていない。現地でよく聞いてみると、実際には、その地域に生きている人たちの共感を得ていないのだ。なぜ共感を得ていないかと言うと、日本人専門家が優秀すぎるがゆえに、独り善がりで動くことがあるのだ。

荒木:いかに優秀な人物で、いかに熱い思いを持っていても、地域の人たちと共感することが欠落すると、プロジェクト自身がおかしくなるというケースがあった。

異文化社会における行動規範

野中:JICA の仕事は、初めは小さな一歩からスタートするが、幾多の困難に遭遇し、紆余曲折を経て、本当の共感を得るに至った時には、具体的な成果を上げ、大きなインパクトを生み出している。

野中:相手国側のカウンターパートに対して、異なる習慣や社会・文化に敬意を払い、共感を積み重ね、信頼関係を構築していくことが重要だ。日本人専門家が、異文化社会において成果を上げられる鍵は、相手国側の人材と共感し合えるか否かにあると思う。

野中:相手の能力を上から目線で見て、開発途上国の現場で「管理」するという発想で対応するのではなく、いかに相手のポテンシャルを引き出し、いかに一体となって協力するかという姿勢が、JICA 関係者に求められているのではないか。

荒木:そうだね。社会的共感を得られた政策が、最終的には国家的共感にまで膨らんでいくケースがある。そうすると、このプロジェクトは、大成功ということになるわけだ。そこまでするには、どうやって持っていくかというと、その鍵は現場が握っており、現場の努力が極めて重要だと思ってる。

野中:だから、二人称がキーとなるのだ。二人称が成立しないと、三人称に行かない。そういう意味で、共感の原点はペアなのである。そのペアが「クリエイティブ・ペア」になるには、異質な者同士の方がよい。これが同質な者同士だと、真剣勝負ができず、創造的な葛藤は起こらない。

野中:日本で言えば、ホンダの本田宗一郎と藤沢武夫、ソニーの盛田昭夫と井深大、また、Apple 社で言えば、ウォズニックとジョブスとかである。優良企業の創業期をよくよく見ると、異質な者同士による「クリエイティブ・ペア」の創業者が牽引している。

野中:JICA の場合も、「クリエイティブ・ペア」が必要なのではないか。JICA の職員同士、相手国のカウンターパート、協力パートナー、現場の当事者など、スクラムを組む相手は多様だが、異質な相手と二人称の関係で、いかに創造的に協働できるかが問われている。

荒木:その通りだと思う。また、先生のお話の中にはヒューマニズムがあり、感銘を受けている。経営学の大家である先生にお聞きしたいのは、経営は、根底にヒューマニズムがなければ、成り立たないのではないかということだ。

荒木:『知徳国家のリーダーシップ』の中で、物語のあるところに、戦略がなければ物語は続かない。この言葉には、すごく大きな意味があると思った。

利他主義に基づくJICAの協力

野中:経済安全保障において、経済的な手段により、自国の戦略的な目標を達成することを「エコノミック・ステイトクラフト」と言うようだが、最近、注目されてきた。つまり、国家の安全保障を考える時に、経済を切り離しては考えられない時代になってきたということだ。

野中:JICAのやっていることは、実は、経済安全保障に寄与しており、「利他主義」の下で、さまざまな活動を展開している。JICA プロジェクトの目的は、相手国の自助努力を支援し、「国づくり」と「人づくり」に貢献することである。

野中:JICA が目標に掲げている「信頼で世界をつなぐ」活動は、「利他主義」に基づくものであり、日本独自の国家戦略だと思っている。「エコノミック・ステイトクラフト」に対する企業側の認識が変わっていくことを期待してる。

荒木:日本企業の海外進出の歴史を振り返ると、1970 年代初頭、1980 年代後半~1990 年代前半において、円高による輸出競争力の低下等を背景として、海外進出する日本企業数が大きく増加した。1970年代において、企業がある程度発展して力をつけ、次は製品を東南アジアで製造するという時代になったが、東南アジアには、企業進出に必要な社会インフラ基盤が全然なかった。

荒木:その国の発展のためのプログラムとして、日本のODA により、港湾、道路、鉄道、電力などのインフラ整備を行い、それがある程度できてから、それに乗っかって民間企業は海外進出を加速させたが、日本政府によるODA と民間企業による海外投資は、ある意味でペアでもあった。

荒木:そうしていくプロセスの中で、企業の生産活動が拡大し、世界展開にもつながっていったわけだ。対外的に見ると、日本の経済が拡大したプロセスは、企業活動が大きな推進要因だったわけだが、日本企業は独善的というか、自分の力で大きくなったと思っているとして、国際社会から非難を受けることになった。

荒木:そして、日本のODA 額は少ないとして、もっと増やせと圧力がかけられた。また、1990年代のトップドナーになった頃に、今度は量ではなく、質や倫理面について責められ始めたのである。

野中:政府の開発大綱も改訂され、ODAについても経済安全保障の発想の下で捉え直す機運がすでにある。そういう意味でもJICA の仕事は、これからますます重要になっていくと思う。

荒木:だから、JICA が実施してきたプロジェクトの物語が必要なのである。

野中:それらを丹念に集めて、発信することが重要だ。

荒木:そうなのだ。これらの物語は、対外的にも対内的にも、外務省をはじめ、政府の重要なツールになるはずである。そのところが、まだよく理解されていないので、今回の機会を捉えて、物語づくりの重要性について、我々もPR していきたいと思っている。

野中:先ほども言ったが、戦略論は、経済学的分析や数値化に走りすぎて、面白くなくなったので、大きな物語りを描いて闘わないといけない。

荒木:ヒューマンなにおいがなくなったら、援助の世界はもう終わりだ。どこかそこのところで、ヒューマニズムというか、人間らしさを尊重することが、くっついてくるのである。

荒木:それがまた世界を発展させる、ある意味で経済も発展させる原動力になると思う。

未来につながるネットワーク

野中:人間的な触れ合いは、極めて重要だと思っている。JICA と政策研究大学院大学の支援で、長年にわたり、「アジア地域知識創造セミナー」を展開してきた。

野中:このセミナーでは、アジア諸国で幅広く活躍するリーダー層(行政官、社会起業家、自治体首長、大学教官等)に対し、知識創造理論に基づく実践知を伝えてきた。

野中:知識を創造することは、未来を創造することであり、どうしたらより善く生きられるのかという問いかけが、その根底にある。セミナーの「場」は、知的交流の「プラットフォーム」であり、「場」の中で関係を共有し、対話と実践を繰り返すことにより、現場で培った貴重な暗黙知が共有される。また、人間的な触れ合いを通して、信頼関係を構築することにより、未来につながる知日派の人的ネットワークづくりにも尽力してきた。

野中:ある時、タイ王室のメーファールアン財団関係者によるセミナー参加が契機となり、同財団の麻薬撲滅活動である「ドイトゥン開発プロジェクト」を訪問し、理事長のクンチャイ(本名MomRajawaongse Disnadda Diskul の愛称)と交流し、彼らの取り組みに触れる機会に恵まれた。

クンチャイ氏と野中氏=2008年1月、野中氏提供

野中:以来、肝胆相照らす仲として友情を育んできたが、同氏は構想力も素晴らしいが、徹底した現場主義者であり、偉大な実践者でもあった。常に現場の一人一人に懸命に寄り添い、共感することを心がけ、同時に彼らの覚悟も問いながらコミットメントを引出し、一緒により善いものを模索するという姿勢で、ドイトゥン開発プロジェクトを発展させてきた。

野中:特筆すべきは、クンチャイの持っている「バランス感覚」と「優れた人間力」である。それは、常に変化する現場における修羅場経験、特に失敗経験を糧にして培われたものであり、賢慮あるリーダーに必要とされる大切な要素とも言える。

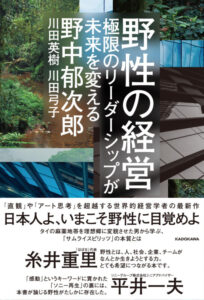

野中:JICAには、クンチャイのように、さまざまな関係性を紡ぎながら先を洞察する能力と、タイムリーかつ柔軟に判断し、行動する能力を持った人材の育成を支援する使命があるのではないか。また、さまざまな協力事業において、これらの貴重な人的ネットワークを有機的かつ効果的に活用することが求められている。残念ながら、同氏は2年前に逝去されたが、同氏の取り組みを物語る『野性の経営』(KADOKAWA)という本を出版している。

野中:知識の最大の特質は、人が人との関係性の中で主体的に創る物語りだと考えている。関係性というのは常に動いているので、分析的に捉えることはできない。関係性を捉えるには、直接経験を通じて直観し共感したり、本質を洞察したりすることが重要となる。

野中:JICAプロジェクトは、さまざまな関係者による人を介した共創活動だ。これまで幾多の困難や課題に遭遇し、これを乗り越えるため奮闘努力した関係者の物語りがあり、有益な教訓が集積されている。

野中:日本の国際協力を充実させていくために、これらの教訓や物語りをまとめ、日本の国際協力の知の歴史を伝承していくことは、何よりも価値のあることである。

野中:昨今、ソーシャルイノベーションも盛んになっているが、国際協力を他人事でなく、自分ごととして捉えてもらうためにも、物語りを共創し語り継ぐことは重要なのではないか。

※本記事は国際開発ジャーナル2024年5月号に掲載されたものです。

コメント