中期計画を策定

国際化の根本的な意味を問う

個別に進んでいた取り組み

130年余りの歴史を誇る東京理科大学は、7学部31学科を有し、2万人近い学生を擁する理工系総合大学として、これまで多くの理科教員やメーカー技術者らを輩出してきた。

国際化に関しても、例えばマレーシアの学生を受け入れる「マレーシア日本高等教育プログラム」(MJHEP)をはじめ、多彩なプログラムを展開している。しかし、「これらは、個別の学部や教員レベルの努力に拠るところが大きかった」と、国際化推進センター長の篠塚保特命教授は振り返る。こうした認識から、同大学では昨年4月、全学的に国際化について審議する組織として国際化推進機構を新設し、さらに同10月には、全学を挙げたさらなる国際化に取り組むべく、2020年までの行動計画を定めた「国際化推進戦略中期計画」を策定した。

課題を真正面から見据える

今回の計画策定にあたり、同大学ではまず、「なぜこれまで全学的な国際化がうまく進まなかったか」を検討した。その結果、例えば多くの教員は、講義をはじめ通常業務の負担が大きく留学生の受け入れなどに取り組む余裕がなかったり、彼らを支える事務職員の体制も不十分だという現状が明らかになった。

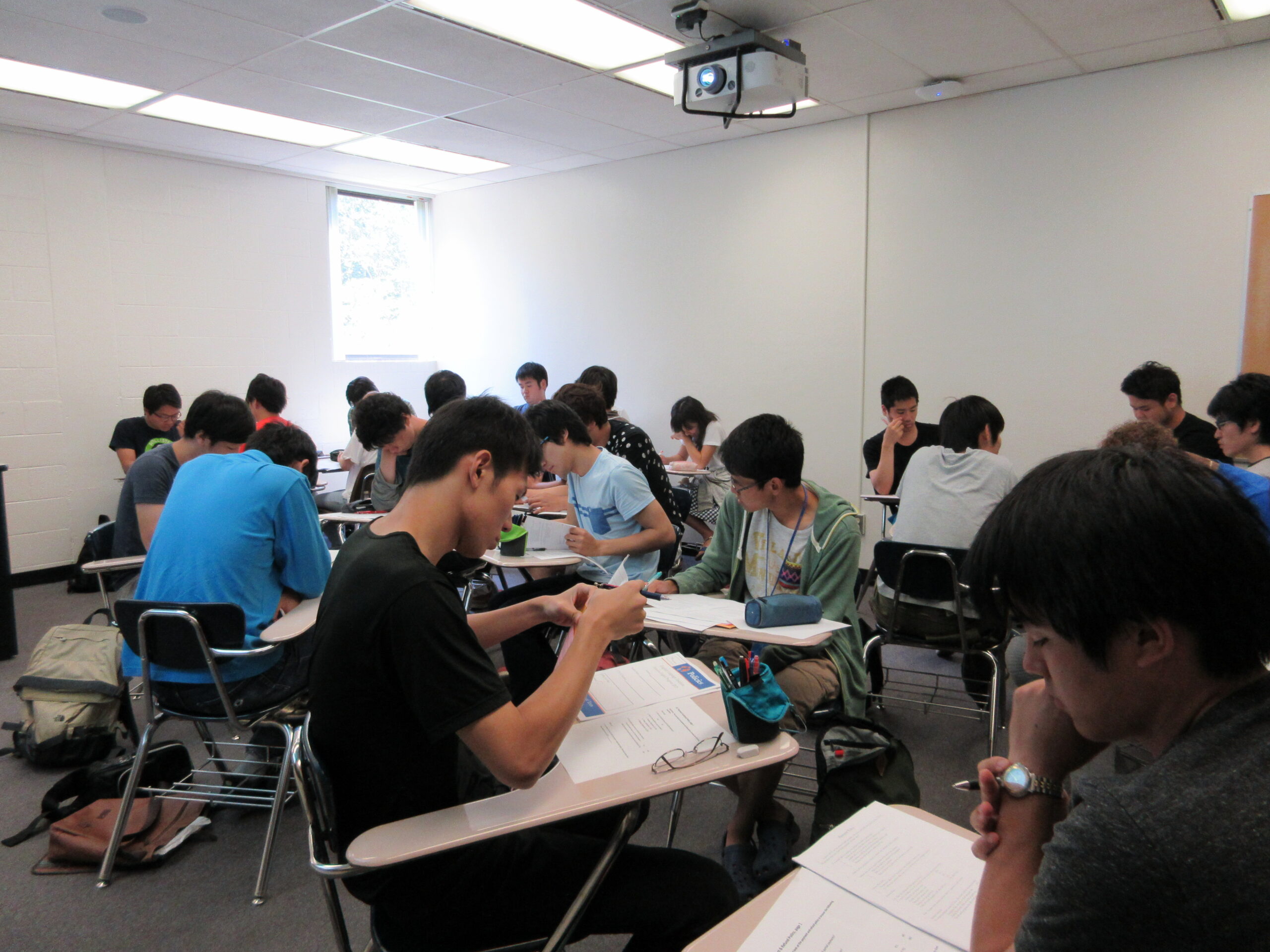

こうした課題を踏まえ、篠塚教授らは、「理科大がなぜ国際化すべきなのかという根本に立ち返って議論を重ね、やるべき事柄の選択と集中を図った」という。その結果、国際化の目的については、「人と知の流動性、多様性を高めることを通した研究・教育の質の向上」が重視されることとなった。それに基づき、今回の中期計画で力点が置かれたのが、全学的な英語力の向上と学生・教員の交流、特に大学院生レベルの交流促進だ。

このうち、海外からの留学生や研究者の受け入れについては、個別の教員が持つ海外の大学とのネットワークを最大限に生かすため、国際化推進センターが留学生の宿泊先の手配などを支援し、教員の負担を減らせるよう体制強化に乗り出した。他方、学生の送り出しについては、「学生側の英語力の問題に加え、海外の大学と理科大で授業における実験の比重が異なる場合があり単純な単位互換ができないなど、課題は多い」(同)といった懸念がある。また、資金や職員数に限りがある中で、留学生受け入れも含め、何をどこまで強化するか、さらなる検討も必要だ。

とはいえ、自らが抱える課題を正面から見据えることなしに、真の解決はありえない。理科大は今、確かな足取りで、国際化へ向けて新たなステージに踏み出そうとしている。

『国際開発ジャーナル2016年5月号』掲載

(本内容は、取材当時の情報です)