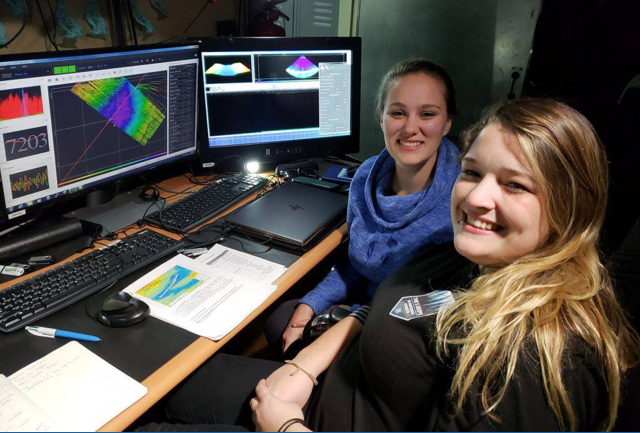

写真:測量データを解析する人材育成事業の卒業生

全地球の海底地形を解明する-日本財団‐GEBCO Seabed 2030の挑戦

はじまりは専門家の育成から

2030年までに全地球の海底地形図を100%完成させる―。日本財団は現在、この壮大な国際プロジェクト「日本財団-GEBCO Seabed 2030」(以下、Seabed 2030)を大洋水深総図(GEBCO)と共に推進している。GEBCOは国際水路機関(IHO)と国際連合教育科学文化機関・政府間海洋学委員会(IOC-UNESCO)の傘下にある団体で、一世紀以上にわたり、公的な海底地形図の作成に取り組んできた。 陸上に生きるわれわれになぜ海底地形図が必要なのか。実は海底地形図には、陸上の地図と同様、私たちの暮らしを支える重要な情報がたくさん秘められているのだ。例えば、海底地形を詳細に把握することができれば、津波の予測が可能になる。他にも、船舶や潜水艦の安全航行、海難救助や捜索、氷床の融解による地球規模の海面上昇の予測、海洋生物のモニタリングなど、海底地形の情報が役立つ領域は枚挙に暇がない。 世界の海底地形図を作成する取り組みは、1903年にモナコ公国のアルベール1世が提唱したことに始まる。だがその後、およそ1世紀以上にわたり著しい進展を見ることはなかった。2017年時点では、月や火星の表面がほぼ100%解明されていた一方、地図化された海底地形は全体のわずか6%にとどまっていた。ボトルネックになっていたのは、海底地形のデータ収集と地図作成に関する専門知識を持った人材の不足だ。そこで日本財団は、Seabed 2030に先駆けて2004年、GEBCOと米国のニューハンプシャー大学で海底地形図の専門家を育成するプログラムを開始した。このプログラムからは、これまでに40カ国90名の専門家が輩出され、今や世界的な専門家ネットワークが形成されている。これら卒業生たちは未開拓海域でのマッピングを進めるべく、探検家による世界の5つの海の最深地点への単独潜水を実現したFive Deeps Expeditionや、グリーンランドの氷河周辺の海底地形を調べるRyderExpeditionなどの遠征調査に測量士として乗船し、海底地形データの収集に取り組んでいる。

2年でアフリカ大陸を超える面積の地形を解明

人材育成が進み、関連する国際機関を含めた実施体制も整ったのが2017年8月。ようやくSeabed 2030がスタートした。世界の海を4つの地域に分け、各地域に地域センターとそれらを統括するグローバルセンターを英国に設け、海底地形図作成に必要なデータの収集を進めてきた。データ収集と言っても、すべてゼロから測量するわけではない。各国政府、研究機関、企業などが持つ既存の海底地形データの中には未公開の情報も多く、それらの共有について働き掛けることから着手した。例えば、地質学調査で世界的大手のFugroと、2014年に墜落したマレーシア航空機の調査を手がけた海底探査会社Ocean Infinityから提供されたデータを合わせると、それだけで22万k㎡もの海底地形に関するデータが集まった。ただ、海底地形の情報は安全保障などにも関連してくるため、国益の観点から情報提供には慎重な姿勢を見せる国もある。それでも、71万k㎡もの未公開データを共有してくれたオーストラリア政府のように、人類の未来のために取り組むSeabed 2030に賛同してくれる国も増えつつある。これまでに100以上の多様な組織・団体が協力を表明しており、結果、開始から2年も経たない間にアフリカ全土の面積を超える3,200万km²のデータを海底地形図に取り込むことに成功した。アルベール1世の提唱から100年以上の年月をかけても6%しか解明されなかった海底地形を、わずか2年で15%まで拡大することに成功したのだ。

卒業生が開発した技術が国際コンペで優勝

しかし、世界には調査が手付かずの海域もまだ多く存在している。既存のデータの共有を働き掛けると同時に、これからは未開拓海域のマッピングも進めていかなくてはいけない。そのためには海底探査を大規模かつ効率的に実施していく必要があり、そこで重要になってくるのが技術革新だ。この技術革新を促進するため、日本財団はGEBCOとの人材育成事業の卒業生13カ国16人を中心としたチームを、XPRIZE財団主催の海底探査技術を競う国際的コンペティション「Shell Ocean Discovery XPRIZE」へ参戦させた。このチームは無人測量船と自律型無人探査機を組み合わせ、今まで無人測量が不可能だった4,000mの水深を高速で測量できるシステムを開発し、32チームが競う中、見事優勝を果たした。優勝賞金の400万ドル(およそ4億3,000万円)は日本財団に全額寄付され、これらは卒業生のさらなるスキルアップやSeabed 2030の目標達成を促進する取り組みに活用される予定だ。

漁船などを巻き込む仕組みづくりも

2019年10月、英国の王立協会でプロジェクトの成果報告と今後の計画に関する報告会を開催した。この報告会で、日本財団会長の笹川陽平は「世界の海底地形を100%解明することは決して容易なことではない」とした上で、今後必要な取り組みについて3つの方向性を提示した。一つ目はすでに着手している未開拓海域のマッピング、二つ目がデータ収集技術のさらなる革新、そして三つ目はクラウドソーシングによる海底地形データの収集だ。Seabed 2030の旗振りの下、世界の海底地形を解明する動きは短期間で著しい成果をあげた。 今後の課題としては、漁船やプレジャーボートを持つ船主や一般市民など海底地形の専門知識がない多くの人の参加を可能にする仕組み作りなどがある。これからも関係者との協議を通じて、3つの方向性に沿って新たな事業を具体化し、実行していきたい。

-

-

profile

日本財団 海洋事業部 海洋チーム 長谷部 真央 氏

1989年5月22日、東京都出身。10歳から英国へ移住し、ノース・ロンドン・カレッジエイト・スクール、ダラム大学経済学部を卒業。2016 年11月、日本財団に入職。以来、海洋チームで「日本財団-GEBCO Seabed 2030」を含む海外事業を主に担当

コメント