取得可能な学位:修士号・博士号

定員:40人(入学定員)80人(収容定員)

学費:225,000円(各学期ごとの授業料)

開講形態:平日の日中・夜間と土曜の日中

奨学金:あり

井の頭キャンパス 〒181-8612 東京都三鷹市下連雀5-4-1

Tel:0422-47-8000

ここがポイント

働く人も学びやすい大学院

医学・保健医療と社会科学の分野で国際的な人材の育成を目指す杏林大学。同大学院国際協力研究科は、「国際開発専攻」「国際文化交流専攻」「国際医療協力専攻」「国際言語コミュニケーション専攻」の四つの専攻で修士号を、「開発問題専攻」で博士号を取得することができる。同研究科の最大の特徴は、社会人学生にも通いやすい柔軟な開講形態だ。授業は平日と土曜の日中・夜間に行われているため、社会人でも仕事を続けながら学位を取得できる。仕事との両立の点で大学院進学をためらっている人は、ぜひ一度、同研究科に相談してみることをお勧めする。

また、全ての専攻が文系・理系双方の出身者に門戸を開いている点も特徴だ。例えば、国際医療協力専攻には医療資格保持者が多い一方で、社会科学などを専門にしてきた学生も在籍する。 学生は入学後、授業で研究手法や調査法などの基本を学ぶとともに、フィールドワークなどを通じて積極的に開発途上国に足を運んでおり、教室と現場の双方で世界の健康問題への理解を深めているという。こうした丁寧な指導と柔軟な開講形態が、社会人学生を含む全ての学生の充実した学びを支えている。

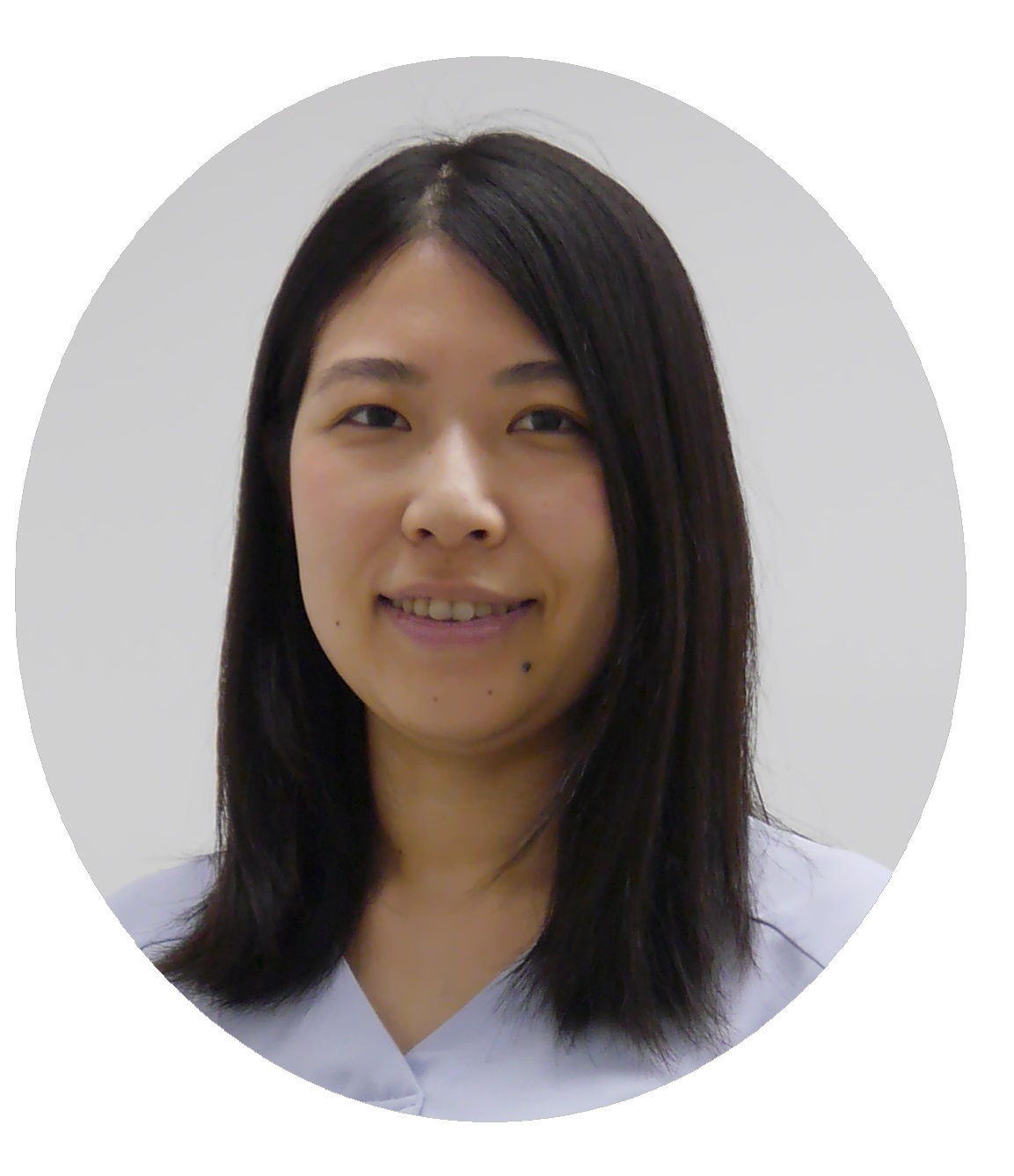

花岡 弥亜さん

国際協力研究科 国際医療協力専攻 修士課程 1年

途上国での実体験が動機仕事も研究も充実

私は理学療法士として日本で8年間病院に勤務した後、国際協力機構(JICA)の青年海外協力隊に応募し、ウズベキスタンで脳性麻痺の子どものリハビリをサポートしました。現地で実感したのは、十分なケアが提供されていないということ。開発途上国の脳性麻痺の子どもに対するケアの現状を研究したいと考えるようになり、杏林大学大学院国際協力研究科・国際医療協力専攻への入学を決めました。現在の生活は、研究棟の目の前にある大学病院で夕方まで働き、夜は講義を受ける日々です。仕事が休みの日も主に授業に充てていますが、働きながら学ぶ生活を苦に思うことはありません。途上国で実際に感じた問題意識が研究の動機なので、むしろ学習意欲が高まっていますし、自分に限界を設ける前にまずは挑戦してみることの重要性も学びました。将来は、国内の病院で臨床経験を積んだ、より多くの人が海外とつながれるよう、国際協力を担う理学療法士の育成に携わりたいと思っています。

北島 勉先生

国際協力研究科 教授

世界の健康課題を考え行動する人材を育てる

私は国際協力研究科で教鞭を執る傍ら、タイを対象とする政府開発援助(ODA)プロジェクトの専門家も務めています。本研究科の国際医療協力専攻の特徴は、母子保健や公衆衛生など、国際保健に関して広く学べる点です。私が担当する医療経済学では、開発途上国での保健医療サービスへのアクセス状況や財政面の課題などを扱っています。学生に伝えているのは、データに基づいて議論することの重要性です。研究や主張の説得力を高め、現場で活躍する力を磨いてほしいと思います。

コメント