井戸データからつなげる課題解決への道

パイロット調査からの教訓

本プロジェクトでは、サブサハラアフリカ諸国25カ国において1990年代以降に施工された井戸1万6,692本(169案件)をデジタルデータセットとしてまとめ、さらにウガンダにおいて井戸データを用いたパイロット調査を行い、今後の給水支援事業におけるデータセット活用について検討した。

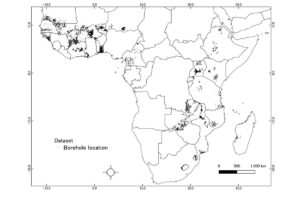

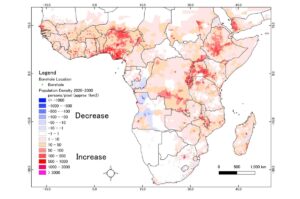

ウガンダでは、政府開発援助(ODA)で建設された給水施設が人口増加による需要の高まりの中で活用されている様子が確認された。また、ハンドポンプ井戸の動力揚水へのアップグレードで、より多くの裨益が期待されることを今後のアプローチ例として示した。一方、依然として給水率の低さ、アップグレード困難な井戸、水質の悪化、維持管理の地域差、学校や保健施設の給水率格差といった、さまざまな課題が地域的に偏って存在していることがわかった。また、井戸データセットに収録された井戸位置=図1=と人口密度の増減=図2=を比べると、村落給水事業の実施地域の多くで人口密度が増加しており、潜在的地域課題の存在が懸念される。

図1:井戸データセットに収録されている井戸位置

図2:人口密度の増減(2020年から2000年を引いた差)

人口増加は多くのセクターで水需要を高め、同時に排水される汚水も増加させる。人為活動はダイナミックに変化し、もはや従来の村落給水の枠組みのみで対応できる課題は限定的だ。今後はセクターの枠組みを超えた共通課題への取り組みが一層求められると私は考えている。

データセットは、既に各国にフィードバックされている。井戸データを架け橋にさまざまなセクター課題を解決に導くことは、村落給水に長年真摯に取り組んできた日本だからこそ可能な支援アプローチになるのではないだろうか。

※図1、図2 出典:NASA Earth Observations (https://neo.gsfc.nasa.gov/view.php?datasetId=SEDAC_POP)

プロジェクトギャラリー

-300x135.jpg)

ハンドポンプ井戸(ウガンダ国、Pallisa 県)

-135x300.jpg)

当初ハンドポンプ付きの井戸として建設されたが、県によってレベル2へアップグレードされた(Lwengo県)

同社の佐藤由理氏による、現地調査委託先への指導風景(Gulu県)

プロジェクト担当者

(株)地球システム科学

隅田 竜也さん(すみだ・たつや)

地質学分野の修士課程修了後、2004年、井戸施工会社に入社。アフリカでの井戸施工業務に従事後、2009年に地球システム科学に入社。大学卒業後は一貫して水資源開発・給水関連業務に従事してきた。

※国際開発ジャーナル2025年2月号掲載

.jpg)