JBIC分離独立への機運

日本政策金融公庫からJBIC(国際協力銀行)を分離独立させる仕掛けが始まっている。ここでは、なぜ分離されなければならないのかを、制度疲労を起こしている円借款協力のあり方も絡ませながら考えてみたい。論点は大規模なインフラ建設に向けての“開発ファイナンス制度”の創設だと思う。

周知のことと思うが、JBICは1999年に円借款(ODA)の実施機関OECF(海外経済協力基金)と、民間企業の海外投融資を金融支援する日本輸出入銀行が統合される形で出来上がった組織体であった。それが小泉行政改革において、円借款部門は2008年にJICAに統合させられ、民間支援の国際金融部門は日本政策金融公庫へ統合させられる羽目になった。

ところが、国際金融部門は内外で知名度を上げたJBICというブランドを持参する形で日本政策金融公庫に統合された。ブランド持参の理由は日本政策金融公庫の海外部門を担うためとしていた。最初から無理な統合であることは少し常識があればわかる話であったが、政治にゴリ押しされた。おそらく、あの時の関係者は民営化路線のゆれ戻しが起こった時にはチャンスを見て元へ戻すことを考えたに違いない。私は常にそう思ってきた。だから、今回の分離独立への動きは出るものが出たという感じで受け止めている。

その分離独立の仕掛けの主は財務省とみられている。一方的な分離独立は、民間金融業を圧迫することになるという本来の議論に火をつけるのではないかという危惧から、世論の動向を見定めようと、しきりにマスコミを利用する形で“分離アドバルーン”を打ち上げ始めている。

第1弾は、2月10日付日経「国際協力銀行の分離検討、政府は海外展開を後押し」。第2弾は2月24日付の同じく日経「国際協力銀行の先進国向け投資支援、解禁へ政府調整、インフラ輸出後押し」。3月に入ると、18日付読売一面で「国際協力銀行独立も-財務相検討へ」とランクアップされた。

また、こうした動きを国際情勢がバックアップしている。最近の国際商戦をみると、昨年末のことだが、アラブ首長国連邦(UAE)の5兆円ともいわれるビッグ・プロジェクトの原発建設を、国家総動員をかけた新興国の韓国に奪取された。そう感じたのは日本の経済界で、そのショックは大きい。

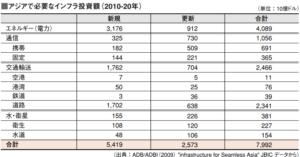

アジア開発銀行によると、アジア新興国におけるインフラ需要は、2010~2020年の投資額で7兆9,920億ドルとみられ、部門別投資ランキングでは①電力(4兆890億ドル)、②交通輸送(2兆4,660億ドル)、③水・衛生(2兆3,410億ドル)、④通信(1兆560億ドル)などの順である。

しかも、インフラ部門だけに1件当たりの受注金額も大きい。そのために民間金融機関だけでリスクの大きい投資金融をカバーするのに限界が生じている、というのが経済界の声である。先進各国はこうした世界的な傾向に対処すべく、総力をあげて新しい開発ファイナンス能力を高めようとしている。

欧米に潰された円借款

日本の場合、これまで途上国のインフラ建設には政府開発援助としての円借款協力が利用されてきた。その円借款協力は政府借款から始まった。その歴史は1950年代にさかのぼるが、戦後賠償の一環として、準賠償という形で政府借款(円ベース)が実施された。なかでも一種の賠償に代わるものとしての対韓政府借款は、本格的な円借款への第一歩となった。

戦後、新たな国造りを始めた東南アジアのインフラ整備需要は大きかったが、民間は総合商社を中心に各国のインフラ建設要請を的確につかみながら、その資金をまかなう円借款協力へとつなげた。欧米諸国の政府開発援助が原則、無償で一般会計予算に依存していたのに比べ、日本の円借款は政府の財投資金の運用であるから、援助としての資金的規模は大きく、欧米を超える勢いにあった。そうした有利な状況下で日本の円借款協力は民間の貿易・投資とあいまって、アジアのインフラ建設市場を席巻した。当時は世界最強の開発ファイナンスであったといえる。

ところが、劣勢を強いられた欧米は、円借款を「商業的援助だ」と非難し、じわじわと日本の首を絞めるように、日本企業と結びついた援助のヒモ解きを始め、タイド(ヒモ付き)からアンタイド(ヒモ付き撤廃)へ向けてOECD(経済協力開発機構)のDAC(開発援助委員会)は日本の首を絞め上げるアンタイド規則づくりに邁進した。結果として、円借款はLDCアンタイド(応札資格を日本以外では途上国だけに限定。他先進国の介入を阻止できる措置)を経て、1996年には100%のアンタイド援助になった。

これを境に、途上国には国際的な競争入札でインフラ建設コストを引き下げられるという利点が舞い込んだが、日本は大型インフラ受注のチャンスを次々と失っていった。援助という面では一応体面は保てたものの、国益損失は測り知れなかった。逆に、日本を批判してアンタイドに持ち込んだ欧米は国際入札で勝機をつかみ、彼らの国益を利した。ところが、その利益よりも大きな利益は、なんといっても世界最強の日本の円借款という開発ファイナンスを潰したことである。

ところが、今度は次々と援助を卒業した中進国、経済新興国が、かつての日本の最強のヒモ付き開発ファイナンスを展開し、常に国際商戦で勝利を収め始めている。中国や韓国のヒモ付き借款はかつての円借款が良き手本になっている。そこで、日本も負けずにヒモ付きに戻れという意見もあるが、日本はDAC加盟国としての制約を受けているので、非加盟国の中国には勝てない。今や誰も中国などのDAC非加盟国の首に鈴をつけることはできない。その意味でDACはすでに死んでいる。

それでも、日本はタイド型の円借款に戻ることはできない。それよりも円借款に代わる、優れた新しい開発ファイナンスを考案しなければ、これからの国際商戦に勝つことができない。

経団連提言の意味するもの

経団連の3月16日に公表した提言では、「豊かなアジアを築く広域インフラ整備の推進を求める」で、「ODAの抜本的見直し」として次のように強調している。「円借款は制度開始からすでに50余年を経ており、国際協力の現場ニーズ(たぶんに民間のニーズ)に的確に対応することが困難になっており、たとえばJBICの投融資との有機的連携を視野に入れて、広義の開発金融という枠組みで捉え直すことが求められる」。

これは円借款のスピード問題を超越する形で、あらゆる産業セクターのシステム輸出を可能にするような開発ファイナンスの制度設計をJBICの国際金融とJICAの円借款機能を合体させながら創造することを提言したものといえる。

インフラ需要は東アジアだけで年間2,000億ドルを超える。ODAが年々減額されるなかで、円借款だけでその需要に対応できるものではない。これまで国家事業は政府中心の仕事であったが、これからは政策形成の段階から政府と民間企業とが協働で進める必要がある。それはPPP(官民協調)によるインフラ整備である。その歴史は英国のサッチャー鉄人宰相に始まるといわれるが、欧米におけるPPPの経験は豊富で創造的な発想に満ちている。その点、日本は長い間の官主導が影響して民間の創造力を殺してきたので、官民協調の開発ファイナンスの制度設計は決して容易ではない。それでも昨今ではインフラ整備に関する赤字補填ファイナンス(ViabilityGapFinance)という考え方も提案されている。政府はもっと民間企業家のアイデアに耳を傾けなければならない。

円借款は今では制度疲労を起こしている。最大の懸念は、これから途上国からの返済が進むと、近い将来においてネット計算で毎年の新たな借款供与額を毎年の返済額がオーバーすることも考えられる。この時点で円借款はゲーム終了になる。しかし、それまで放置すれば、これは日本の現状にふさわしい応分の援助というより、日本の恥を世界にさらすことになる。それでは50年余の円借款の歴史に不名誉な烙印を押すことにもなりかねない。もう時間の余裕はない。

※国際開発ジャーナル2010年5月号掲載