日本にとって今年は戦後70周年。うち政府開発援助(ODA)は60周年。国際開発ジャーナルは来年11月で創刊50年。本誌はわが国ODAの栄枯盛衰を見てきたことになる。

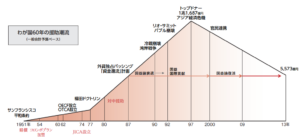

さて、ここに掲載しているグラフは、ODAの一般会計予算をベースに60年の軌跡を追いながら、60年間の傾向を描き出している。有償の円借款協力を加えなかった理由は、ODAの歴史を単純化して考えたかったからである。グラフの見方は、立場と経験によりそれぞれ異なるものであろう。読者の皆様もそれぞれの経験に基づいて、回顧しながら未来に思いをはせてみてはいかがだろうか。次は、筆者のグラフの見方、考え方を紹介したものである。

急上昇、急降下現象

第1の見方―政策として使い道が確立されてない分野。

グラフから明らかなように、1954年の援助開始(コロンボプラン加盟)から2013年までの60年間の予算額は急上昇、急降下しながら大きく変化している。1977年頃から予算が急増し始め、20年間で世界一の援助大国(1兆1,687億円)にのし上がる。

しかし、1992~93年から驚異的な経済成長もしぼみ始める。いわゆる“バブル経済”の崩壊である。当時を回想すると、優良な援助案件を発掘し、時間をかけて援助案件に仕上げていては予算を消化できなかった。

当時の国際協力事業団(JICA)では、現在より少ない職員が大量の援助をより効果的に活用するというより、ベルトコンベアのような流れ作業でさばかないと、予算消化できない状況であった。JICAでは人員不足のために過労死するような職員もいて、まさに組織的過労が続いた。

マスメディアは、よく“箱物援助”と批判を込めて報道していたが、建物、物品援助は右から左というように手間がかからない。まさに“足の早い援助”であった。早い話が本来の援助の体を成していなかったといっても過言でない。病院を建設して医療機器、ベッドは備わっていても医者、看護師を派遣できない状況が続いた。

“援助量の消化”に翻弄された時代の話をすると、今のJICAスタッフは「夢のようだ。そういう苦労をしてみたい」と援助激減の現状を嘆く。

弱い政策的裏付け

以上のように、日本のODAは日本経済の浮き沈みで乱高下してきた。それはわが国独自の宿命と言われればその通りかもしれないが、欧米と比較してみると、欧米は日本のように大きく乱高下していない。ヨーロッパは1970年代の石油危機で景気が大幅に減退した時でも一定の水準を保ち、援助予算は大きく乱高下しなかった。そこには植民地時代からの開発途上国との補完関係も含めて、援助が国家政策の手段として一定のポジションを得ているからである。

日本で言うような“国際貢献論”はヨーロッパには存在しない。むしろ、実質的な相互依存としての政策が確立しているのである。その中で、一定の貿易や資源が確保されている。日本のようにODAを声高に国際貢献の象徴のように扱わない。援助は国民生活の一部のようになっているのである。

現在の日本は、アジアをはじめ多くの開発途上国へ大企業のみならず中小企業も進出し、その貿易・投資依存度は日本国内が空洞化現象を起こすぐらい以前より大幅に増加している。そうした現状、さらに将来を展望すると、これからの日本はヨーロッパのように、その老成国家を支えていくためにも、アジアをはじめとする多くの開発途上国との相互依存度を今まで以上に高めていかざるを得ない。

筆者が言いたいことは、これからの国家運営のためにも、ODAに一定の国家政策としての役割を与え、国家政策の中にしっかりと位置づけすることである。それは単なるチャリティーではなく、外交的な寄付行為のような国際貢献でもない。日本の政策担当者は、まさかODAが国際的接待費だと思っているはずもない。

アンタイドへの道

第2の見方-アンタイド熱中時代。

ODA上昇傾向の中で、1987年からの「外貨保有独り占めバッシング」(資金還流計画)とあるのは、当時、輸出振興が功を奏して、世界中の外貨」(ドル)をかき集めるような状況になり、瀬下k中から少しは輸入外貨を吐き出せというバッシングを受けた。

そこで、苦肉の策として外貨そのものの放出は無理なので、財政支出によってある程度の資金を世界に還流させるような政策を打ち出した。これを「資金還流計画」と呼び、その資金規模は総額で600億ドル以上にも達した。

現在では、中国が最大の外貨保有国である。世界は中国に対して、かつての日本のようなバッシングをなぜしないのだろうか。その違いは、中国が最大の輸入国であるからだろう。日本は最大の輸出国で、輸入の貢献が少なかったことがバッシングの理由ではなかったかと思われる。

当時、あれだけの輸出振興国日本が輸出にブレーキをかけ、いかにも「輸出は悪」と言われるような時代を迎えた。援助においても本邦企業の輸出につながるような援助にブレーキをかけ、アンタイド化(ヒモ付きでない援助)に拍車がかかった。

これを境にODAが輸出に役立つ政策離れを起こし、ODAの国際貢献論へ大きく傾斜していった。

国際貢献論の台頭

第3の見方―国益と国際益の谷間のODA。

それは、さきに述べた1987年の「外貨保有独り占め」国際批判から始まった「国益論」衰退と深く関係している。日本は1960年代(池田勇人内閣)から所得倍増を目指して驚異の経済成長を遂げていく。ODAは輸出振興政策の中に組み込まれ、輸出に有利なタイド化(ヒモ付き強化)を助けた。「エコノミック・アニマル」という海外の批判を受けようとも、まずは経済の高度成長を成し遂げなければならなかった。

その勢いに東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国はある種(戦前の軍国主義)の危険性を感じるほどだった。1977年の福田赳夫首相による「福田ドクトリン」は「経済大国になっても決して軍事大国にはならない」と断言してASEANの懸念を払拭し、ASEAN地域への経済協力を強化した。

この時まではODAの「国益論」が主流を成し、「国際益論」派を押さえ込んでいた。ところが、1987年の外貨保有独り占めへの国際的批判を境に「国益論」が後退し、「国際益論」が台頭してくる。国際益論は国際貢献論へ発展し、典型的なケースとしては1990年の湾岸戦争に際して米軍を中心とする連合軍への戦争代の一部を国際貢献費として差し出し、国会で議論を呼んだ。これを契機に、非軍事を盛り込んだ第1回の「ODA大綱」が策定される。

援助の現場では国益抜きの援助論が主流となり、円借款のアンタイド100%が完成したのもこの頃である。日本は円借款のアンタイド(ヒモ付きなし)を迫る欧米諸国にそれほど抵抗もせずに彼らの軍門に下っている。それでも当時は日本の貿易にそれほど大きなダメージを与えない時代でもあった。

一方、援助や開発を学問的に研究する学界でも、国際益論や国際貢献論は追い風になって、大学の国際関係論、国際協力論は一気に開花し、貧困国側に立った開発論、援助論、国際協力論が学生たちに深く浸透していった。

それはマスコミなど言論界にも広がり、国益追求型のODAを批判的に扱い、1~2の援助スキャンダルで一気に爆発して“ODA悪”の批判的論調をつくり、反対に市民型の非ODAとしてのNPO、NGO活動が積極的に採り上げられるようになった。その間、国際機関などへの国際協力(拠出金)は、国際貢献の名の下で一定の評価を受け続けた。

貧すれば鈍する

ODAを国益論なしの国際貢献、貧困救済に徹すべきだとの考え方の下地は、今もNGOは言うまでもなく、マスメディアにも援助実施機関の一部にも健在のようである。援助の原則は「相手のニーズ(要請)」が第一義である。しかし、それが一方的であったら大きな成果は見込めない。

援助の要諦は相手のニーズと日本のニーズが一致することである。ニーズが一致したところで実施される援助はより効果的となり、触媒効果を発揮することが多い。そのバランス感覚が今でも国際益論を強調しすぎる人びとに欠落していることがある。そうした傾向には1987年以降の「国際貢献論」が糸引いているように見える。

そうした影響は現在の「官民連携」協力にも引き継がれている。まず、古典派的な学界がついていけないように見える。半世紀にわたる援助論が公的資金援助をベースにしていたので、官民連携のような経営学的色彩の強い民間企業協力と、論理としての国際公共財的協力論との波長が合わないのではないだろうか。政府と民間の協力(PPP=官民連携)が日本で確立されるまでには、政策的にも学問的にも試行錯誤が続くかもしれない。

学問的には開発問題、援助問題をテーマに学術研究書を取り上げて優秀賞を授与する“大来賞”があるが、残念ながら年々歳々、授賞対象となるような優れた開発・援助研究書が減少傾向にある。ODA予算の大幅な減少は開発、援助研究にも影響を与えているのだろうか。そこにはまさに「貧すれば鈍する」の観が見られる。

新興国の衝撃

しかし、現実には好むと好まざるにかかわらず国家の財政危機から、官民連携協力や「ODA国益論」が国際協力の座頭を務めることになるだろう。今では国際的な援助論の座標軸も大きく変わってきた。

中国を中心とするアジアインフラ投資銀行(AIIB)設立に代表されるように、新興国群の台頭が、これまでの先進国援助をはじめ国際的援助のあり方に、新時代的なインパクトを与えている。そこでは、旧時代の援助論と新時代の援助論との衝突が起こっている。

これまで援助の指導理念をリードしてきた経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員会(DAC)が新興国群とどう折り合いをつけることができるのか。先進国型援助と新興国型援助の両立が続くのか。新たな「南北援助問題」が私たちの前途に立ちはだかっている。私たちは既存の旧い援助概念にこだわらず、その発想を柔軟かつダイナミックにして新時代に対応しなければならない。

※国際開発ジャーナル2015年10月号掲載