高いJICA依存度

日本の政府開発援助(ODA)にとって不可欠な海外コンサルティング業務の受注実績調査報告書(令和2年度ベース)が、去る9月に発表された。報告書には、言うまでもなく深刻なコロナ被害が明らかにされている。

報告書は、(一社)国際建設技術協会によって作成されたが、その調査には(一社)海外運輸協力協会(JTCA)、(一社)海外農業開発コンサルタンツ協会(ADCA)、(一社)海外コンサルタンツ協会(ECFA)などが協力している。調査対象企業数は87社で、実際の回答は84社だ。

報告書によると、令和2年度の受注総額は1,004億5,000万円。前年度比で約429億2,000万円の減額となり、受注件数も676件から597件へと79件も減少している。最大の要因は、大口受注先である国際協力機構(JICA)からの受注総額が令和元年度比で大きく減少したことが響いている。このようにわが国の海外コンサルティング業がいかにODAに大きく依存しているかがわかる。

例えば、ODA関連では令和2年度のJICAからの受注実績は828億4,000万円であったが、前年の令和元年は1,266億7,000万円であった。これはかなりの落ち込みである。JICAからの発注件数を見ると、令和元年の401件が令和2年には373件へと激減している。

半減の円借款受注

令和2年度の落ち込みは、コロナ被害をもろに受けた円借款協力に集中する。令和元年度の円借款受注実績865億9,000万円に対して、令和2年度は416億9,000万円へと半減している。ところが、円借款以外のJICA発注にはほとんど変化は見られない。つまり、ODAでは円借款協力が最大のコロナダメージを受けているのである。

それにしても、総契約件数ではJICA関連が他を圧倒する。総契約件数で見ても、円借款122件、円借款以外697件、そして外務省無償資金協力18件に対して、国際機関35件、その他のODA関連90件、外国政府40件、民間88件である。

また、1件当たりの受注規模を見ると、ODA部門が他を圧倒していることがわかる。特に、円借款の1件当たりの受注規模は大きく13億4,480万円、円借款以外では1億2,030万円で、無償資金協力(外務省)が1億9,800万円だ。他方、国際機関は9,950万円、民間は6,260万円と1件当たりの受注規模が大きく異なっている。また、純契約件数でもJICA円借款31件、JICA円借款以外342件、無償資金協力(外務省)10件となり、ODA全体では462件となる。これに対して、国際機関21件、民間84件で、わが国のODA部門とは比較にならないレベルである。こうした状況から見て、ODAの存在なくして、日本の海外コンサルティング業界は成り立たないことが明白である。

次は、世界の地域別受注状況を見ることにしよう。地域別の受注額では、なんと言ってもアジア地域が最大のマーケットである。しかし、受注件数は令和元年より84件も減少し、受注額も約385億円減額している。アジア地域では、令和元年度の1,045億2,000万円が令和2年度には659億8,000万円へと約37%も減少した。他方、アフリカ地域では令和元年度の195億円が令和2年度には181億1,000万円の約7%減少。いずれにしても、最大の市場であるアジア地域での約37%の受注減少は、わが国の海外コンサルティング業界にとって、極めて厳しい打撃となっている。

具体的に見ると、ODA部門と非ODA部門では、アジア地域のODA部門が受注額606億3,000万円で受注件数221件に対して、非ODA部門は53億5,000万円で65件と比較にならない。アフリカ地域でも180億6,000万円・126件のODA部門に対して、非ODA部門は5,000万円・2件というように、民間部門が大きく出遅れている。

ミャンマーの悲劇

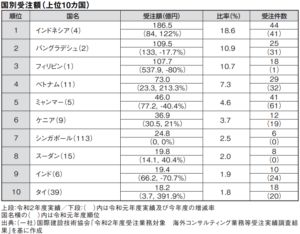

最後に、令和2年度の受注額上位10カ国を見ると、別表のようにインドネシア、バングラデシュ、フィリピンがトップ3を占めている。最大の問題は5位にランキングされているミャンマー(46億円)である。件数にして41件。聞くところによると、ODA実施案件の一部では継続中の案件を、立ち枯れを恐れて密かに継続実施しているという話も漏れ聞いているが、これは日本政府が認める行為ではないだろう。もし、そういう話が世界に知れ渡ったら、重大な国際問題に発展するので、そういう動きがあったとしたら、厳に慎まなければならない。

それにしても、これから有望視されていたミャンマーが軍事政権に乗っ取られ、世界のひんしゅくを買っている間は、全てのミャンマー援助が中止され、これまで準備してきたODAプロジェクトや、すでに進行中のODAプロジェクトもすべて立ち枯れ状態を続けることになるだろう。なかでも、コンサルティング業界は常に先行しているので、その損失は測り知れないものとなろう。

ミャンマー軍事政権には、既成事実を積み上げながら現状維持を続けて、国際社会の鎮静化を図ろうと言う意図も見え隠れしている。いかんせん、軍事政権の背後には欧米と対立する中ソが控えているので、事態は膠着状況に陥っており、外国の援助計画、援助案件も、立ち枯れ状態となっていく可能性が考えられる。残念ながら、ミャンマー市場の突然の喪失で、先行型の開発コンサルティング企業の損害はかなり大きいと言えそうだ。

それにしても、わが国の開発コンサルティング業の国際展開を見ていると、ODAと共にアジアに集中しすぎている点が気掛りだ。現在、受注トップ10にアフリカではケニアとスーダンの2カ国が入っているだけである。アジア市場依存の壁を破り、アフリカおよび中東新市場などへ進出することが、開発コンサルティング企業の新しい未来を切り開くことになるかもしれない。また、日本政府もアフリカや中東地域で開発コンサルティング企業が能力を発揮できる場面を提供してもらいたい。

※国際開発ジャーナル2021年12月号掲載