後期老年期のODAか

「日本の途上国援助―歴史の証言」シリーズの2000年代が12月に弊社から出版される。これは、筆者が2001年1月から2010年12月までの10年間にわたって書き続けてきた本誌の巻頭言「森羅万象」や「羅針盤」を再編したものである。これで、証言シリーズは1970年代、1980年代、1990年代、2000年代と40年にわたるわが国途上国援助の歴史の証言録として完成したことになる。

その道程を人間の一生に例えてみると、1960年代「少年期」、1970年代「青年期」、1980年代「壮年期」、1990年代「初老期」、2000年代「老年期」で、2010年代の現在は過去の貯蓄を食べている「後期老年期」と言えないこともない。

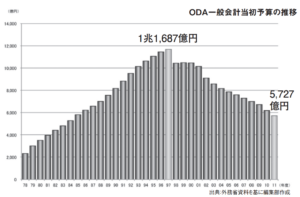

ここにあるグラフ「日本のODA予算推移(一般会計当初予算)」でも明らかなように、1970年代から始まった計画的なODA倍増、3倍増で着々と援助量を増やし、1997年で頂点に達し、1兆1,687億円を計上する。これは、まさに日本の外交史に残る輝かしい記録だと言える。そして、1990年代末から2001年までの10年間は世界最大の援助国として、世界に大きく貢献した。日本が一番輝いた時代でもあった。

また、こうした歴史の流れは、日本経済の盛衰と深く関わっている。振り返ってみると、日本は1970年代において二度にわたる石油危機を乗り越えて、本来の輸出競争力をもって世界の貿易市場を席巻していく。ところが、1980年代になると、“外貨の独り占め現象”を引き起こし、世界中から厳しくバッシングされる。日本経済はバブル状態に突入していく。1980年代後半には、国際圧力で“外貨還流”とも言える「資金還流計画」を実施する。いわゆるわが国資産の世界再配分(悪く言うとバラ撒き)を行ったのである。

とにかくトップドナーの10年間は、対外貿易においても輸出禁止令的な状況が続き、ODAにおいては完全アンタイド化(ヒモ付き撤廃)が強化された。

1960年代から1970年代にかけて、輸出振興政策の一環に組み込まれてきたODAも、輸出に貢献するためにタイド(ヒモ付き)援助政策をとってきたが、今度は一転して輸出に貢献してはならないODA、もっと言うと、経済的な国益を求めないODA、一方的に相手に寄与する援助理想へと突き進んでいった。

しかし、1990年代に入ってバブル経済がはじけてしまい、以後、日本経済は今日まで延々と低成長時代をさ迷っている。税収入は縮み、それがODA削減へと跳ね返り、2011年度には最盛期(1997年)の1兆1,687億円の半分近く(5,727億円)まで落ち込み、いっこうに反転上昇の気配が見えてこない。すべてに日本経済の低迷が影響しているのである。

戦略的な官民連携

そうしたなかで、民主党政権は新成長戦略を打ち出し、それに貢献できるものとして、パッケージ型インフラ輸出への協調を求めている。こうした政策に対し、ODA分野も応分の協力を余儀なくされている。その最大の課題がODAの「官民連携」(PPP)である。言うなれば、ODAもなんらかの形で輸出に寄与せよ、という時代へ向かっているのである。

これは、まさに時代の“逆流現象”である。さきに述べたように、1960~1970年代の日本のODAは経済協力と呼ばれ、輸出振興に寄与することを求められ、日本の輸出力を伸ばす重要なサブ・ジェット・エンジンのような役割を果たした。しかし、そのうち世界の論調は激しく経済利益を追求する日本を“エコノミック・アニマル”と批判するようになり、日本は経済活動とバランスさせるために、途上国援助を政策的に、そして計画的に増大させていった。

1980年代から1990年代にかけては、湾岸戦争の時のように真面目に国際貢献を考え、見返りを求めない非国益的なODAを実施した。そうした傾向は現在も惰性となって続いており、外務省のみならず、JICAなどODA実施機関にも日本の国益にも寄与する官民連携にも疑いの目を向けている人たちもいるくらいだ。だから、広く国際協力の世界には官民連携の重要な手段になっているJICAの民間投融資事業になじまない“ODA純粋培養型”の人たちもいる。

官民連携事業は、日本国内にあっては基本的に官と民のWin-Win(互恵)事業であると同時に、国際的には日本と途上国とのWin-Winの援助関係を築くことになる。民間の能力は事業を効果的に運営できる経営力があり、資本力、貿易力、ビジネスの国際的ネットワークを有している。資金の有効活用に長けている。政府開発援助の弱点を大いにカバーできる能力をもっているのが民間企業である。だから、Win-Winが期待できるのである。

お互いに利益になることを懸命に追求すると、相乗効果を発揮して、良い成果につながる。ただし、その基本は相手のニーズを満たす事業でなければならない。相手の利益を優先しながらも日本の国益を意図的に探求する観点は、今の時代にあって、もう一度考えなければならない視点でもあると言いたい。

科学技術のタイド論

だからと言って、筆者は昔の輸出振興時代の経済協力「国益論」に戻れと言っているのではない。また、単純なタイド、アンタイドの援助論でもない。ODAで途上国ビジネスの件数を増やしていくという話でもない。それらは、1960~1970年代の量的な輸出振興時代の古い原型であって、新興国が続々と登場する今日にあっては論外である。現在のタイド論は、日本で発想し、考案して創り出した科学技術あるいは新しい産業社会のシステム、新しい地域づくり、街づくりの構想力などを援助計画、援助事業に取り込んでいくことを目指すものである。そして同時に、そうした要件を盛り込んだ総合的な開発計画の壮大なドラマ「マスタープラン」を書ける能力を身に付けることも求められる。

また、それらはハードな計画にとどまらない。多くの途上国はどんどん日本に追い付いて来る。それは科学技術の分野だけでなく、社会科学の分野でも同じだ。たとえば、先進的な途上国では民主化、経済発展に伴って社会保障制度などの設計も重要な課題になっていくものとみられている。

特に、東南アジアは農民人口の比率が高い。将来、彼らにも国民年金のような生活保障制度が必要になってくるものとみられる。日本も同じ悩みを抱えているけれども、それゆえに今から東南アジアの国々と社会保障制度の共同研究を立ち上げて、日本の経験とノウハウを伝えるWin-Winの協力を進める必要も出てこよう。

一定の発展間隔を置くにしても、多くのアジア諸国は、日本が欧米に追い付く政策(キャッチアップ・ポリシー)を明治以来持ち続けたように、日本に追い付こうと懸命に迫って来る。しかし、そこには一定の発展の距離が存在する。日本にとっては、その一定の発展の距離の中に協力の余地も生まれ、新しい協力が構想される可能性がある。それこそが新しいマーケットにもなることも考えられる。

たとえば、それは新しい都市再開発、アジア地域、あるいはASEAN地域の広域での総合開発構想も考えられる。パッケージ型インフラ輸出構想は、そうした未知への挑戦から発想されるかもしれない。

こうした次元の構想力は、これまでの開発援助の領域を超越しない限り実現できないだろう。その意味で、これからの日本には、過去の踏襲でない新次元の国際開発の発想と、それを実現させる方法論を確立する必要がある。

そこまで時代は確実に進化している。それが、創刊45年の歳月から導き出された一つの提案でもある。

※国際開発ジャーナル2012年12月号掲載